什么是肝后性黄疸

来源:复禾健康网

肝后性黄疸是指在肝脏受损后出现的黄疸。黄疸是由于体内的胆红素积累而引起的,肝后性黄疸的原因通常与胆红素的代谢和排泄有关。

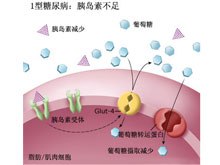

胆红素是红血球代谢产生的一种血红素的代谢产物。正常情况下,血红素从红细胞中分解出来,被转变成间接胆红素,然后经过肝脏代谢成为直接胆红素,最后通过胆汁排出体外。然而,当肝脏受损时,胆红素的代谢和排泄过程可能受到干扰,导致胆红素在体内积累。

肝后性黄疸的一种常见原因是肝炎。在肝炎发生时,病毒或其他损害因素使得肝细胞受损或死亡,从而影响到胆红素的正常代谢和排泄。肝炎还可能导致胆道受阻,使胆红素不能顺利地排出体外。

其他引起肝后性黄疸的原因还包括酒精性肝病、药物性肝损伤、肝硬化、胆道结石等。这些疾病和因素都会对肝脏健康造成损害,进而影响胆红素的代谢和排泄。

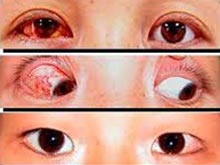

肝后性黄疸的症状主要是黄疸,表现为皮肤、眼睛和黏膜变黄。黄疸的严重程度可以根据胆红素的浓度来判断,高浓度的胆红素积累可能导致病人出现头痛、恶心、食欲不振等不适症状。

诊断肝后性黄疸通常需要通过医师的体格检查、病史询问和相关的实验室检查来确认。治疗肝后性黄疸的方法取决于其原因和严重程度,包括治疗基础疾病、支持性治疗、药物治疗等。

为预防肝后性黄疸,人们应该注意保持良好的肝脏健康,避免饮酒过量、使用未经医生指导的药物、接触有害化学物质等。同时,定期进行健康检查和体检,及时发现和处理潜在的肝脏问题,也是非常重要的。

复制本文链接

免责声明:本站内容仅供参考,不能作为诊断及医疗依据,请谨慎参阅,身体若有不适,请及时到医院就诊。

肝后性黄疸症状起因相关文章

更多肝后性黄疸治疗方法有哪些

肝后性黄疸治疗方法主要包括以下几个方面:对症治疗:针对病因和症状,选用适当的药物进行治疗。常用的药物有抗炎药、抗凝药、抗肿瘤药物等,以控制病情发展和改善症状。抗炎保肝治疗:抗炎保肝药物可以改善肝脏炎症...

肝后性黄疸症状导读

-

“突发性耳聋”?医生建议吃五种食物,可以改善耳鸣现象

耳朵里突然响起嗡嗡声,像有只小蜜蜂在开演唱会?别急着掏耳朵,可能是身体在发"求助信号"。这种突如其来的耳鸣或听力下降,往往让人措手不及,但先别慌,有些... -

为啥很多老人非要给孩子睡“扁头”?为了孩子好,父母要尽早制止

老一辈人总爱念叨"扁头有福气",可当你看到宝宝后脑勺被睡成"平板电脑"时,心里难免打鼓:这真的科学吗?其实这种传统审美正在悄悄偷走孩子的健康筹码,从骨... -

所有近视眼,都能做激光手术?术后会有后遗症吗?听听医生怎么说

戴着眼镜吃火锅时镜片起雾的尴尬,运动时眼镜不断滑落的烦躁,这些瞬间是不是让你动过"彻底摆脱眼镜"的念头?激光手术广告里"十分钟重获清晰视界"的承诺让人... -

老年人要少吃猪肉、牛肉和羊肉?医生提醒有些老年人需要多吃

隔壁李奶奶最.近把餐桌上顿顿不离的红烧肉换成了清蒸鱼,逢人就说现在讲究养生要少吃红肉。没想到体检时医生却提醒她血红蛋白偏低,建议适当增加牛羊肉摄入。这... -

保健品成毒药!紧急提醒吃红曲制剂的朋友,警惕“橘霉素”中毒

听说红曲保健品能降血脂,不少人跟风囤货当糖豆吃?先别急着往嘴里塞!最.近有研究发现,某些红曲制品可能暗藏"橘霉素"这个隐形杀手,轻则伤肝伤肾,重则直接... -

动一动就上气不接下气,你以为是肥胖,其实是患上了间质性肺病

明明只是爬个三楼,心跳快得像刚跑完马拉松,扶着栏杆大喘气的样子把同事都吓一跳。很多人第一反应是"该减肥了",但体重秤上的数字可能背了黑锅——这种动不动...

-

双氧水洗耳朵有什么危害

双氧水洗耳朵可能导致外耳道灼伤、鼓膜穿孔、继发感染及听力下降等问题。使用不当会破坏耳道正常菌群平衡,刺激皮肤黏膜。 1、外耳道灼伤 双氧水浓度过高或... -

眼睛疼怎么治疗

眼睛疼痛可通过人工泪液滴眼、冷敷缓解、抗炎药物治疗、手术干预等方式治疗。眼睛疼痛通常由视疲劳、干眼症、结膜炎、青光眼等原因引起。 1、人工泪液滴眼 ... -

子宫内膜增生应该怎样治疗好

子宫内膜增生可通过药物治疗、手术治疗、中医调理、生活干预等方式治疗。子宫内膜增生通常由内分泌失调、肥胖、长期无排卵、雌激素水平过高等原因引起。 1、... -

宝宝发烧身体不热怎么回事

宝宝发烧身体不热可能与测量误差、环境温度过低、循环不良、中枢性发热等因素有关,需结合其他症状综合判断。 1、测量误差: 家长需确认体温计使用规范,避... -

病毒性角膜炎好了能吃鱼吗

病毒性角膜炎痊愈后可适量食用鱼类。鱼类富含优质蛋白和欧米伽3脂肪酸,有助于角膜修复,但需避免辛辣烹饪方式,选择清蒸等清淡做法。 1、营养支持 三文鱼... -

喉咙干燥引起咳嗽怎么办

喉咙干燥引起咳嗽可通过增加水分摄入、使用加湿器、服用润喉药物、治疗原发疾病等方式缓解。喉咙干燥咳嗽通常由空气干燥、用嗓过度、咽喉炎、胃食管反流等原因...

-

荨麻疹的急性症状有哪些

荨麻疹的急性症状主要有皮肤风团、瘙痒、血管性水肿、灼热感、胸闷或呼吸困难等。急性荨麻疹通常由过敏反应、感染、物理刺激等因素诱发,表现为突发性皮肤黏膜局... -

孕妇气短怎么回事

孕妇气短可能由子宫增大压迫膈肌、贫血、妊娠期高血压、心脏负荷增加、呼吸道感染等原因引起,可通过调整姿势、吸氧、补铁、控制血压、抗感染等方式缓解。建议及... -

吃什么食物可以推迟绝经

适量食用富含植物雌激素、抗氧化物质及优质蛋白的食物可能有助于推迟绝经时间,主要有豆制品、深海鱼类、坚果种子、全谷物、深色蔬菜等。绝经是女性卵巢功能衰退... -

感冒发烧忌吃什么

感冒发烧期间应避免食用辛辣刺激、高糖高脂、生冷及不易消化的食物,以免加重症状或延缓恢复。感冒发烧时胃肠功能减弱,辛辣食物如辣椒、花椒、生姜等可能刺激咽... -

检查说盆腔积液是什么意思

盆腔积液通常是指盆腔内积聚的液体,可能是生理性积液或病理性积液。生理性积液多见于排卵期或月经期,病理性积液可能与盆腔炎、子宫内膜异位症、宫外孕或肿瘤等... -

骨癌一般是怎么发现的

骨癌通常通过影像学检查、病理活检等方式发现,早期可能表现为局部疼痛、肿胀或病理性骨折。骨癌的发现方式主要有影像学检查、病理活检、实验室检查、临床症状观...

-

节食减肥怎么保证排便

节食减肥期间保证规律排便需调整饮食结构、增加膳食纤维摄入并配合适度运动。主要有选择高纤维食物、补充足够水分、规律进食时间、适度食用益生菌、避免过度限制... -

中医肝火旺治疗方法

中医肝火旺可通过调整饮食、中药调理、针灸疗法、情绪管理和规律作息等方式治疗。肝火旺可能与情志不畅、饮食不当、熬夜劳累等因素有关,通常表现为头晕目赤、口... -

种头发的价格一般是多少

种头发的价格一般需要1万元-5万元,具体费用可能与植发技术、毛囊单位数量、手术难度等因素有关。植发手术费用通常按毛囊单位计价,每单位价格在5元-30元... -

纹眉纹坏了可以去掉吗

纹眉纹坏了通常可以去掉,具体方式需根据色料性质、皮肤反应及纹刺深度选择激光清洗、化学褪色或手术切除。纹眉失败可能因色料过敏、操作不当或术后护理不当导致... -

嘴唇上面有痣去除需要多少钱

嘴唇上面有痣去除一般需要300-3000元,具体费用与痣的大小、深度、位置以及去除方式等因素有关。色素痣的去除费用主要取决于治疗方法的选择。浅表较小的... -

眼睛肉芽肿怎么回事

眼睛肉芽肿可能由睑板腺囊肿、结膜肉芽肿、异物刺激、感染性炎症、免疫性疾病等原因引起,可通过热敷、药物冲洗、手术切除等方式治疗。1、睑板腺囊肿睑板腺囊肿...

肝后性黄疸热搜

-

脑出血

常见、不传染、不遗传就诊科室:神经内科 -

混合痔

常见、不传染、不遗传就诊科室:肛肠科 -

肝损伤

常见、不传染、不遗传就诊科室:消化内科/肝胆外科 -

前房积血

常见、不传染、不遗传就诊科室:眼科/中医外科 -

怀孕

常见、不传染、不遗传就诊科室:产科/产前诊断科