什么是新生儿母乳喂养后黄疸

来源:复禾健康网

新生儿母乳喂养后黄疸是指婴儿在出生后通过母乳喂养后出现的黄疸症状。母乳喂养后黄疸是一种相对常见的现象,通常在出生后的第2至3天达到高峰,并在第7天左右逐渐消退。

母乳喂养后黄疸的主要原因是母乳中的生理性黄疸素浓度较高。黄疸素是由肝脏分解红细胞衍生而来的物质,通常会通过胆汁排出体外。新生儿的肝脏功能尚未完全发育,导致黄疸素不能有效地排出体外,从而导致黄疸的积累。

另外,母乳中的黄疸素浓度较高是因为母乳中存在一种叫做维生素K缺乏的凝血因子中抗化学物质,它能够减少胆红素排出的速度。而短时间的低维生素K水平使胆红素不能充分分解,并进一步导致新生儿的黄疸。

一些与母乳喂养相关的因素也可能影响新生儿黄疸的发展。例如,如果母乳喂养频率不够频繁,婴儿可能无法充分排尿和排便,从而导致黄疸的积累。另外,如果母亲的乳腺通畅度不够好,也可能导致黄疸的发生。

值得一提的是,大多数情况下,新生儿母乳喂养后黄疸是一种良性自限性的黄疸,不需要特殊治疗。但是,在一些严重的情况下,特别是胆红素达到高水平时,医生可能会建议采取治疗措施,例如光疗等。

在面对新生儿母乳喂养后黄疸时,家长应该及时咨询医生,以获取正确的指导和相应的帮助。

复制本文链接

免责声明:本站内容仅供参考,不能作为诊断及医疗依据,请谨慎参阅,身体若有不适,请及时到医院就诊。

新生儿母乳喂养后黄疸症状起因相关文章

更多新生儿母乳喂养后黄疸治疗方法有哪些

新生儿母乳喂养后黄疸是一种常见的症状,通常是由于母乳喂养不足或新生儿胆道闭锁等问题引起的。以下是针对新生儿母乳喂养后黄疸的一些治疗方法:增加母乳喂养次数:母乳喂养不足是导致黄疸的主要原因之一,因此增加...

新生儿母乳喂养后黄疸相关问答

更多新生儿母乳喂养后黄疸症状导读

-

“桥本”患者并非缺碘,补点“硒元素”,帮助降低甲状腺抗体

听说甲状腺出问题要补碘?这可能是健康圈最大的误会之一。当体检单上出现"桥本"两个字,很多人第一反应是狂吃海带紫菜,结果越补越不对劲。其实这个自身免疫问... -

饮酒伤“心”的4个理由,尤其是高血压、冠心病,最好做到滴酒不沾

听说隔壁部门的小张体检发现血压偏高,医生叮嘱他少喝酒,结果聚餐时他举着可乐杯一脸惆怅:"这日子突然就没了灵魂..."其实酒精带来的短暂快乐,背后藏着心... -

人活到多少岁才被称为老人?专家公布标准答案,别不承认了

当00后开始自称"老阿姨",90后保温杯里泡枸杞时,"老人"这个词的界限突然变得模糊起来。到底多少岁才算真正步入老年?这个问题就像薛定谔的猫,在打开标... -

超过45岁就要注意了!预防癌症,不仅要肠镜检查,这5件事别做

听说今年体检报告单上又有人查出肠息肉,群里瞬间炸开了锅。这帮40+的老伙计们平时撸串喝酒一个比一个积极,看到检查结果才想起要养生。肠道健康其实就像家里... -

女子4小时喝14斤水中毒!医生说的“多喝水”,到底是喝多少?

听说有人4小时灌下14斤水直接进了医院,手里的保温杯突然有点烫手……每天被叮嘱“多喝水”,但真有人把这句话当圣旨执行。喝水也能中毒?这届年轻人养生的最... -

医生提醒降压药是高血压患者的“生命药”!如果漏服,别瞎补

降压药吃错比不吃更可怕?这种"抢.救式服药"可能让血管崩溃!每次看到患者因为忘记吃药而手足无措的样子,都会想起那个血压飙到200却还在纠结"要不要补服...

-

甲状旁腺激素高还是低好

甲状旁腺激素水平需维持在正常范围内,过高或过低均可能引发健康问题。甲状旁腺激素异常主要与甲状旁腺功能亢进、维生素D缺乏、慢性肾病、甲状旁腺功能减退等... -

孕妇血糖高能吃什么水果

孕妇血糖高可以适量吃草莓、樱桃、柚子、苹果等水果,也可以遵医嘱吃门冬胰岛素、赖脯胰岛素、甘精胰岛素、地特胰岛素等药物。建议及时就医,积极配合医生治疗... -

激光去老年斑怎么样

激光去老年斑是一种安全有效的治疗方法,主要通过选择性光热作用分解色素颗粒,具有恢复快、副作用小的特点。激光治疗老年斑的效果受皮肤类型、斑块深浅、设备... -

激光脱毛对身体有危害吗

激光脱毛对健康人群通常没有明显危害,可能出现短暂红肿或皮肤敏感,严重不良反应概率极低。主要风险因素包括操作不当、皮肤类型不匹配、术后护理不足、光敏性... -

口臭像大便一样很臭怎么回事

口臭像大便一样很臭可能由口腔卫生不良、胃肠功能紊乱、鼻咽部疾病、肝胆疾病等原因引起,可通过口腔清洁、药物治疗、病因排查等方式改善。 1、口腔卫生不良... -

感染诺如病毒如何治疗

感染诺如病毒可通过补液治疗、饮食调整、对症用药、预防脱水等方式治疗。诺如病毒感染通常由接触污染物、食用污染食物、免疫力低下、群体聚集传播等原因引起。...

-

荨麻疹的急性症状有哪些

荨麻疹的急性症状主要有皮肤风团、瘙痒、血管性水肿、灼热感、胸闷或呼吸困难等。急性荨麻疹通常由过敏反应、感染、物理刺激等因素诱发,表现为突发性皮肤黏膜局... -

孕妇气短怎么回事

孕妇气短可能由子宫增大压迫膈肌、贫血、妊娠期高血压、心脏负荷增加、呼吸道感染等原因引起,可通过调整姿势、吸氧、补铁、控制血压、抗感染等方式缓解。建议及... -

吃什么食物可以推迟绝经

适量食用富含植物雌激素、抗氧化物质及优质蛋白的食物可能有助于推迟绝经时间,主要有豆制品、深海鱼类、坚果种子、全谷物、深色蔬菜等。绝经是女性卵巢功能衰退... -

感冒发烧忌吃什么

感冒发烧期间应避免食用辛辣刺激、高糖高脂、生冷及不易消化的食物,以免加重症状或延缓恢复。感冒发烧时胃肠功能减弱,辛辣食物如辣椒、花椒、生姜等可能刺激咽... -

检查说盆腔积液是什么意思

盆腔积液通常是指盆腔内积聚的液体,可能是生理性积液或病理性积液。生理性积液多见于排卵期或月经期,病理性积液可能与盆腔炎、子宫内膜异位症、宫外孕或肿瘤等... -

骨癌一般是怎么发现的

骨癌通常通过影像学检查、病理活检等方式发现,早期可能表现为局部疼痛、肿胀或病理性骨折。骨癌的发现方式主要有影像学检查、病理活检、实验室检查、临床症状观...

-

肩周炎中医怎么治疗

肩周炎中医治疗主要有中药内服、针灸疗法、推拿按摩、拔罐疗法、功能锻炼等方式。肩周炎在中医称为肩痹,多因风寒湿邪侵袭、气血瘀滞或肝肾不足所致,表现为肩部... -

做完鼻子恢复期多久

做完鼻子恢复期一般需要1-3个月,具体时间与手术方式、个人体质及术后护理有关。鼻部手术后的恢复过程可分为三个阶段。术后1-7天为急性肿胀期,此时鼻部会... -

纹眉毛掉痂可以撕掉吗

纹眉毛掉痂时通常不建议撕掉,应让其自然脱落。强行撕痂可能导致色素流失、感染或留疤。纹眉后结痂是皮肤修复的正常过程,痂皮起到保护新生表皮和固定色素的作用... -

用什么可以淡化胸上妊娠纹

淡化胸部妊娠纹可通过外用药物、医美治疗和日常护理等方式改善。妊娠纹是皮肤真皮层弹性纤维断裂形成的萎缩性瘢痕,常见于孕期体重增长过快或激素变化。1、外用... -

怎么才能按出双眼皮

通过按摩手法无法形成永久性双眼皮,双眼皮的形成主要与遗传、上睑组织结构等因素有关。临时性双眼皮效果可通过贴双眼皮贴、使用双眼皮胶水等非手术方式实现,但... -

脑出血病人太胖怎么减肥

脑出血病人减肥需在医生指导下进行,重点采用低强度运动与饮食调节相结合的方式。脑出血后身体处于康复期,减肥原则是避免剧烈活动导致血压波动。推荐选择坐姿脚...

新生儿母乳喂养后黄疸医生推荐

更多新生儿母乳喂养后黄疸热搜

-

慢性盆腔疼痛

常见、不传染、不遗传就诊科室:泌尿外科/妇科/男科 -

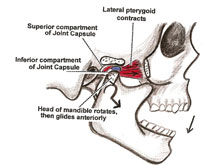

陈旧性颞下颌关节脱位

常见、不传染、不遗传就诊科室:骨科 -

丙酸血症

常见、不传染、不遗传就诊科室:血液内科/儿科 -

慢性前列腺炎

常见、不传染、不遗传就诊科室:泌尿外科/男科 -

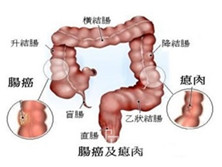

大肠癌

常见、不传染、不遗传就诊科室:肛肠科/肿瘤外科